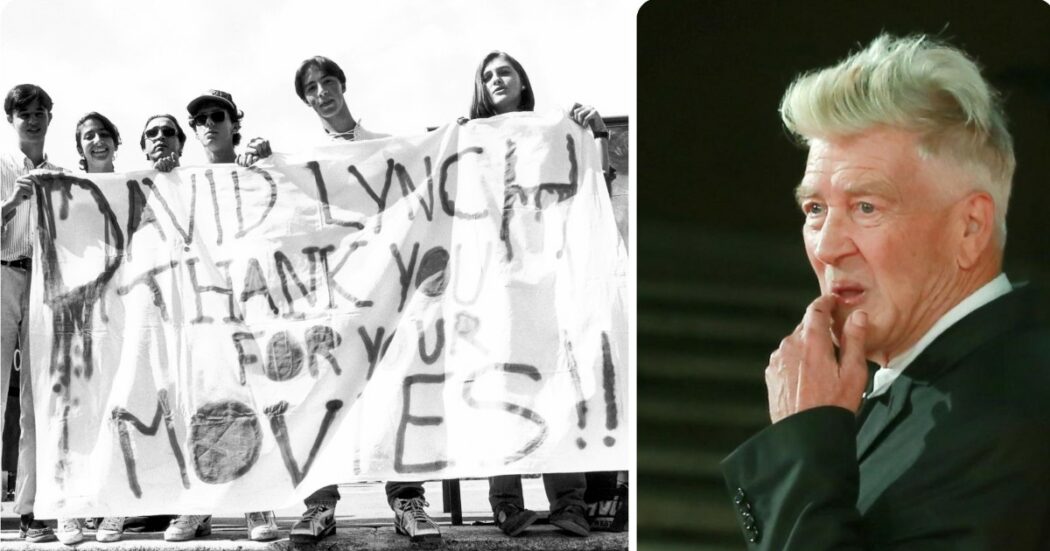

David Lynch morto – Il cinema surreale, misterioso, oscuro di un regista radicale con l’aura di santità autoriale

Dieci film più una rivoluzionaria serie tv (Twin Peaks) in 47 anni di carriera, 4 nomination e mai un Oscar (nel 2020 quello alla carriera) L'articolo David Lynch morto – Il cinema surreale, misterioso, oscuro di un regista radicale con l’aura di santità autoriale proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Bellissima giornata, sole splendente e cielo azzurro per tutta la vita”. L’addio a David Lynch, parafrasando una delle tante previsioni del tempo che il regista statunitense spediva da uno scantinato caricandole su Youtube negli ultimi anni di pressoché totale inattività, gliel’hanno dato i suoi familiari su Facebook. “È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista, David Lynch. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più tra noi. Ma, come direbbe lui, “Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco”.

Lynch aveva 78 anni (ne avrebbe compiuti 79 tra quattro giorni), dieci film più una rivoluzionaria serie tv (Twin Peaks) in 47 anni di carriera, 4 nomination e mai un Oscar (se non quello alla carriera) e un’aura di profana e radicale santità autoriale che lo aveva elevato da inizio anni ottanta a rango di originalità assoluta. Surreale, misterioso, oscuro, inafferrabile, velatamente comico, il cinema di Lynch è una sorta di irripetibile e inarrivabile paradigma stilistico ed estetico che ha fatto storia e scuola, sporgendosi in uno spazio di spiegazioni razionali impossibili. Il regista originario di Missoula nel Montana aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo una vita passata a fumare e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere un film.

Luis Bunuel, M.C. Escher, Maya Deren di fronte al cinema di Lynch diventano a confronto una sorta di pulviscolo d’epoca. Surrealista obtorto collo, l’autore di un enigma ancora irrisolto come Inland Empire era comunque sfacciatamente attratto da svincoli antinarrativi, coni d’ombra metafisici, spazi della perdita di senso e di equilibrio. Difficile acciuffare per le orecchie il suo cinema, mostrarlo penzolante davanti ad una folla che di minuto in minuto, da ogni angolo del pianeta, lo sta piangendo come un guru, un genio, un artista senza controllo e limiti.

Coloro che in questo momento infilano un vhs o un dvd nel vetusto videolettore pensando di ritrovare un nuovo dettaglio, una nuova intuizione, una nuova spiegazione alla scomparsa di Laura Palmer, al cubo blu di Mulholland Drive, ai video sgranati di Lost Highway. Lynch era così: esposto alla chetichella il talento visivo e sepolcrale con Eraserhead (1977); salito in corsa tra i cineasti che coglievano al volo la totale libertà creativa autoriale sulla testa dei produttori sul finire degli anni settanta con la linearità del racconto di un umano emarginato, dileggiato e vituperato (Elephant man); aveva subito una scoppola commerciale da spavento per l’ipotetica carriera da blockbuster (Dune) e si era rifugiato immediatamente nei suoi veri sentiti strambi incubi più profondi, lancinanti, beffardi.

Roba che ai più parve critica ad una sorta di cultura conservatrice americana (Velluto blu), ma che invece maturò presto in dimostrazione espressiva di pensiero e immagini ininquadrabili, imprevedibili, finanche illeggibili. Pensate allo scarto improvviso per le sdolcinerie formali e concettuali della tv americani, quando irrompe sull’ABC con Twin Peaks (1990-91): l’omicidio di una ragazza di provincia dell’Ovest, l’investigazione poliziesca razionale e all’improvviso il tunnel disomogeneo, enigmatico, stordente di situazioni, creature, parole che paiono surreali, l’innesto dell’inspiegabile dentro ai gangli percettivi della tv.

Lynch è quello che in un paio di minuti in apertura di Velluto blu scivola insinuante dalle inquadrature di candidi colorati fiori, scolaretti che attraversano la strada, giardinetti annaffiati, ad un tizio che si accascia nel suo giardinetto per un infarto, ad un cagnetto che cerca di fermare l’acqua che schizza in aria dal tubo in mano al tizio, fino ai dettagli infinitesimali di ciò che sta succedendo di mostruosamente nascosto e brulicante in mezzo ad un centimetro di erba invaso da insetti che si accapigliano e contorcono.

Una “violenza comica”, come definiva la sua pittura e i suoi dipinti prima di dedicarsi al cinema, che trova un contraltare mimetico spettacolare, unico, inconfondibile con le partiture musicali di Angelo Badalamenti (Velluto blu, Lost highways, Twin Peaks su tutti), plasticamente naturali ad accompagnare lo spettatore in quel bizzarro territorio visivo composto dal collega regista.

Del resto Lynch era un libertario, politicamente parlando. Qualcosa che in Europa fatichiamo ad inquadrare tra i due riquadrini novecenteschi di destra e sinistra. Qualcosa di sostanzialmente e culturalmente anarchico, poco o per nulla avvezzo alle regole, inadattabile alle risposte precostituite. Talmente inadattabile che quando tutti credettero che non sapesse far altro che confonderci, illuderci, magari perfino turlupinarci, dopo Strade perdute (1997) con i suoi misteri incomprensibili e senza fine, l’apice poetico della doppia personalità protagonista (solo Bill Pullman poteva adattarsi per il ruolo in questo film) sfoderò il più composto, fordiano, malinconico on the road Una storia vera (1999).

Ancora una strada americana da mettere a fuoco, battuta di lato dal trattorino/tosaerba del protagonista (Richard Farnsworth), un vecchietto ostinato, assolutamente libertario, che vuole raggiungere il fratello con cui non si parla da tempo prima che lui muoia. E lì Lynch dimostra che anche quando tutto sembra all’apparenza normale, dentro al tessuto del tempo che scorre, sotto ad un cielo di stelle, ci sono tracce dei suoi inguaribili affascinanti incubi ad occhi aperti (un cervo che attraverso la strada dal nulla, due gemelli, ecc..).

Basta scostare le soluzioni più facili, il paraocchi dei sentieri già percorsi. Certo il Lynch più ostico, più radicale, è quello che arriva con Mulholland drive (2001) e Inland Empire (2006). Anno in cui la Mostra di Venezia gli conferì il Leone d’oro alla carriera. Titoli che come Inland Empire non hanno nemmeno più il timbro della major o di una sceneggiatura finita sul set. Lynch quasi levita nell’ossessione erotica e disperata di Mulholland drive. Un rebus ad occhi aperti sulla disillusione della fabbrica dei sogni hollywoodiana. Candidato quattro volte all’Oscar senza mai vincerne uno, se non quello onorario consegnatogli nel 2020, una Palma d’oro a Cannes per Cuore selvaggio, Lynch aveva iniziato la sua carriera come pittore e autore di corti animati e live action.

Probabilmente la sua carriera decolla grazie a un comico demenziale come Mel Brooks che tra gli altri ad Hollywood lo notò per quello stravagante film da proiezione della mezzanotte che fu Eraserhead e gli produsse il toccante Elephant Man. Lynch è comunque sempre stato molto reticente attorno al mistero delle trame e delle storie dei suoi film. “Immagina se trovassi un libro di enigmi e potessi iniziare a dipanarli, ma fossero avvero complicati”, spiegò a Chris Rodley nel libro Lynch on Lynch del 2005. “I misteri diventerebbero evidenti e ti emozionerebbero. Potresti risolverli, ma il problema è che li scopri dentro di te e anche se lo dicessi a qualcuno non ti crederebbe e non lo capirebbe allo stesso modo in cui lo fai tu”. Lynch si è sposato quattro volte e ha avuto quattro figli.

L'articolo David Lynch morto – Il cinema surreale, misterioso, oscuro di un regista radicale con l’aura di santità autoriale proviene da Il Fatto Quotidiano.

What's Your Reaction?

/https://www.webnews.it/app/uploads/sites/2/2025/01/airpods4-11.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/24/4089580-82929264-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/24/4089407-82925804-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/24/4089607-82929804-310-310.jpg)