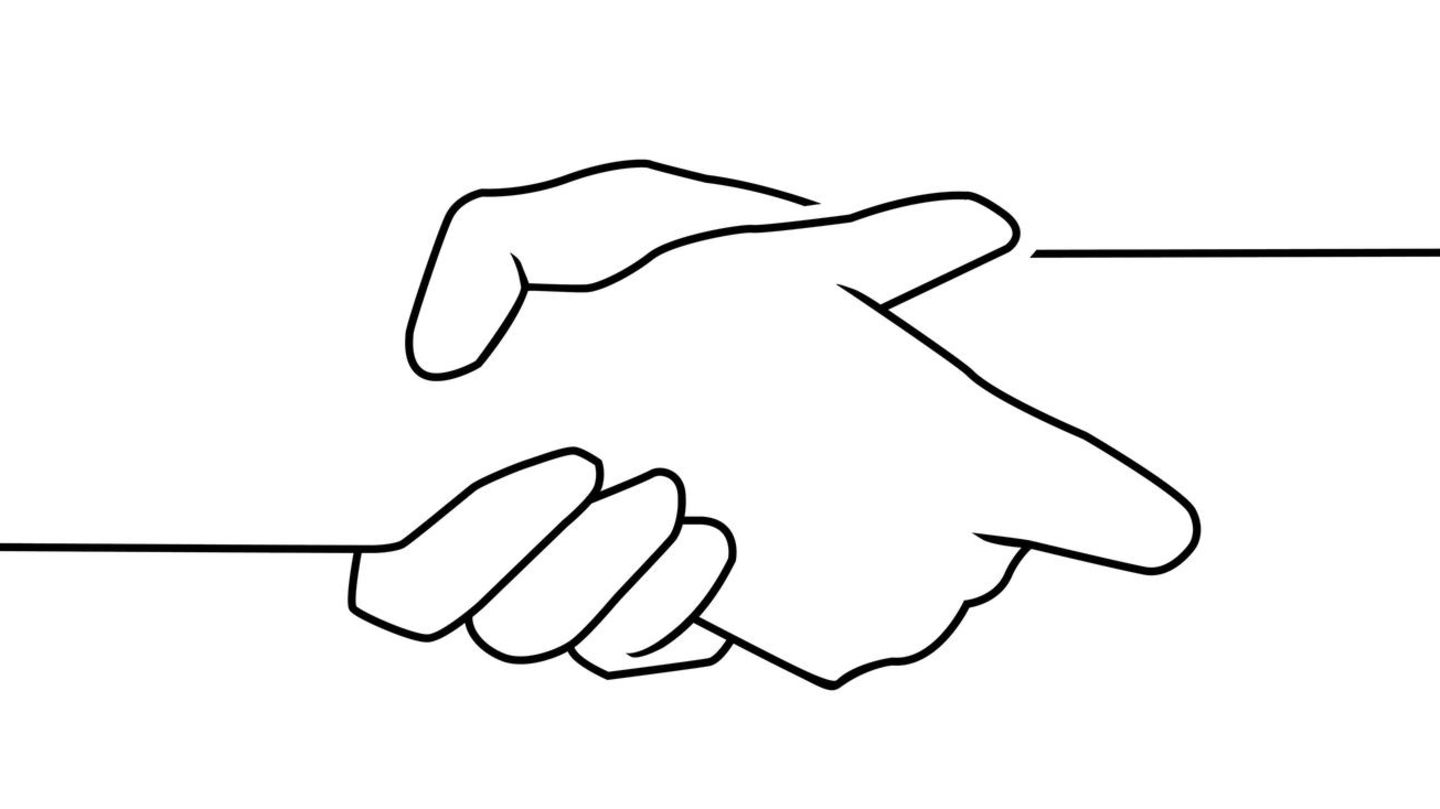

Zuschauer-Effekt: Deshalb helfen wir anderen nicht immer, obwohl wir es könnten

Rassistische oder sexistische Kommentare, hilfsbedürftige Menschen auf der Straße, Unfälle im Straßenverkehr: Häufig beobachten wir solche Situationen, greifen aber selbst nicht ein – obwohl wir es könnten. Wieso, versucht der Zuschauer-Effekt zu erklären.

Rassistische oder sexistische Kommentare, hilfsbedürftige Menschen auf der Straße, Unfälle im Straßenverkehr: Häufig beobachten wir solche Situationen, greifen aber selbst nicht ein – obwohl wir es könnten. Wieso, versucht der Zuschauer-Effekt zu erklären.

Vor vielen Jahren ging ich mitten in der Großstadt zu einem Termin. Ich weiß noch genau, dass es regnete und ich einen dunkelblauen Regenmantel trug. Und, dass ich große Angst hatte.

Denn hinter mir lief ein Mann mittleren Alters, er rief mir mehrfach unangebrachte Kommentare wie "Du geile Schnecke" zu. Ich weinte, ging immer schneller und wollte einfach nur ankommen. Der Mann blieb. Statt den kurzen Weg durch kleine Straßen nahm ich den längeren über die Hauptstraße. Hier wird mich doch jemand bemerken und mir helfen.

Dachte ich zumindest. Um uns herum waren Menschen zu Fuß, auf Fahrrädern, im Auto unterwegs, doch die, die mich überhaupt bemerkten, starrten mich bloß an. Niemand sagte etwas oder blieb für ein sichereres Gefühl dicht bei mir. Nein, ich schrie nicht um Hilfe – aber hätte ich das wirklich erst tun müssen? Und hätte das etwas geändert? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.

Warum helfen wir anderen nicht?

Situationen wie diese sind leider kein Einzelfall. Jeden Tag erleben Menschen Sexismus, Rassismus oder Beleidigungen. Bekommen wir das mit, gibt es zwei Optionen: handeln oder ignorieren. Und oft passiert letzteres. Selbst bei Unfällen oder Missgeschicken: Einer alten Frau kippt beim Einkaufen ihr Korb aus oder ein Mädchen stürzt mit dem Rad – auch ich bin in solchen Momenten bereits untätig geblieben. Dabei wäre es so einfach gewesen, zu helfen.

Wieso tun wir stattdessen nichts? Damit beschäftigten sich die amerikanischen Sozialpsychologen John M. Darley und Bibb Latané bereits im Jahr 1964. Damals ereignete sich der tragische Tod der 28-jährigen Catherine "Kitty" Genovese.

38 Menschen schauten einfach nur zu

Als die junge Frau nachts am 13. März in New York nach Hause fuhr, griff ein Mann sie unweit ihrer Wohnung an und verletzte sie. Sie schrie um Hilfe und wurde offensichtlich gehört, denn in einigen Nachbarwohnungen ging das Licht an. Doch keiner half. Bis sich einer traute, aus der Entfernung etwas zu rufen – der Täter floh und Kitty kam in ihre Wohnung.

Allerdings alleine, niemand kümmerte sich weiter. Und plötzlich war der Mann wieder da. Schlimme Szenen folgten, bis die Frau starb. Die New York Times schrieb anschließend: "Mehr als eine halbe Stunde lang schauten 38 achtbare, gesetzestreue Bürger in Queens zu, wie ein Mörder eine Frau in Kew Gardens belästigte und auf sie einstach." Ihre Rechtfertigung: Sie dachten, es sei nur ein Beziehungsstreit …

Zuschauer-Effekt: die 5 Stufen

Darley und Latané erklärten das Verhalten der Menschen mit dem sogenannten "bystander effect", auf Deutsch: Zuschauer-Effekt. Laut den beiden Sozialpsychologen besteht er aus fünf Stufen, die Zuschauende durchleben – und anhand denen deutlich wird, was alles eintreten muss, bevor wir jemandem helfen.

1. Das Ereignis wahrnehmen

Zunächst geht es darum, eine Situation überhaupt mitzubekommen. Hier werden schon die ersten potenziellen Helfenden verloren, die dies nicht tun. Möglicherweise sind sie im Stress oder abgelenkt.

2. Interpretation: Ist es ein Notfall?

Wird ein Ereignis wahrgenommen, folgt die Bewertung. Handelt es sich um einen Notfall? Muss ich wirklich eingreifen? Hier kommt auch das Phänomen der "pluralistischen Ignoranz" ins Spiel: Je mehr Menschen anwesend sind und nichts tun, desto unwahrscheinlicher wird es, selbst aktiv zu werden. Wenn niemand anderes hilft, wirkt es, als sei die Lage gar nicht so schlimm – sonst würde ja irgendwer agieren.

3. Frage der Verantwortung

Mit der Bewertung, dass ein Einschreiten angebracht wäre, ist es jedoch immer noch nicht getan. Jetzt folgt die Frage: Will ich die Verantwortung der ersten Hilfe oder der Aufklärung echt auf mich nehmen? Insbesondere bei mehreren Zuschauenden ist oft nicht klar, wer sich verantwortlich fühlt. Bis es am Ende niemand tut, was als sogenannte "Verantwortungsdiffusion" beschrieben wird.

4. Kompetenz-Bewertung

Damit einhergehend überlegen die Zuschauenden für sich: Kann ich überhaupt helfen? Bin ich kompetent genug, um erste Hilfe zu leisten? Gelingt es mir, eine sinnvolle Unterstützung zu sein?

5. Entscheidung

Und erst nach diesen vier Stufen – wenn man nicht schon vorher ausgestiegen ist – erfolgt die abschließende Entscheidung. Ist der Nutzen für das Opfer größer, als meine Kosten, das heißt der Aufwand, oder auch mich selbst in Gefahr zu bringen? Lautet die Antwort "ja", wird geholfen. Bei einem "nein", lassen wir es sein.

Fazit: Wir sollten wieder mehr aufeinander achten!

Ich finde diese fünf Schritte erschreckend nachvollziehbar. Kann verstehen, dass man sich gegenüber Fremden nicht unbedingt verantwortlich fühlt. Überlegt, ob nicht andere kompetenter sind. Das eigene Risiko abwägt. Und doch finde ich das äußerst traurig.

Jede:r kann unfreiwillig in die Situation kommen, Hilfe zu benötigen. Als ich verfolgt wurde, habe ich mir nichts anderes gewünscht, als dass mir jemand beisteht – zum Glück ist auch so nichts Schlimmeres passiert. Es hätte aber auch anders kommen können. Und dann braucht es Menschen, die sich trauen, Teil eines Geschehens zu werden und nicht nur zuzuschauen. Und glauben, dass irgendwer schon helfen wird, wenn es ernst ist. Zusammenhalt braucht Mut.

What's Your Reaction?

![RTL Plus kündigen: So einfach beenden Sie das Abo [2025]](https://www.ftd.de/wp-content/uploads/rtl-plus-kuendigen-scaled-e1737547313640.jpg)

![Spotify kündigen: So einfach beenden Sie das Abo [2025]](https://www.ftd.de/wp-content/uploads/spotify-kuendigen.jpg)

![Ethereum-Prognose: Aktuelle Ethereum (ETH) Prognosen und Analysen [2025]](https://www.ftd.de/wp-content/uploads/ethereum-prognose-2025.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/a7/18a7a608ff6bedb330d4f27d3d76467c/0122383928v2.jpeg?#)